ネット書店で注文

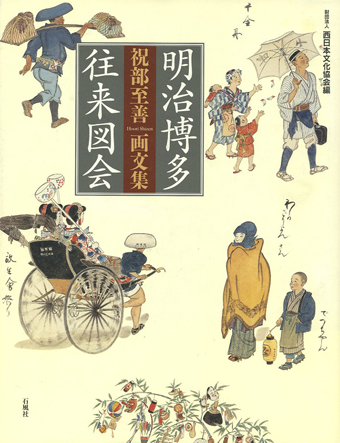

明治博多往来図会

祝部至善画文集

驚嘆すべき記憶力と細密な画で再現される明治期の博多。往来で商う物売り達の声、町のざわめきの中、庶民の暮らしと風俗がいま、甦る。豪華本。

◉往来の楽しみ、その触れ声

蓄音機 手品屋さん かざ車うり・飴さいく 子供相手の煮豆売り・チータラ飴 いなせなすし売り・辻占うり もぐさ売り・オ一チ二の薬 役者の顔見せ ほか

◉往来の人々、仕事と服装

新聞号外 小包郵便・郵便くはりさん 伝染病患者担送 とんがらりの粉売り・大竹うり 水売り・水ふり あぶってかもう売り・おきうと売り 牛の肥料とり・わかめうり ランプのホヤ売り・鍋釜の修繕 高校生・女専の生徒 ほか

◉往来の四季と出会い

愛宕様の馬参り・はだか参り 嫁御の一番あるき おいなりさん・山伏さん 放生会参り・幕持出し 相撲とりの場所入り ほか

◉街のざわめき

人形つかい 明治時代のすきやき屋 かくうち 自転車のはじまり 人力車と辻まちぐるま 夏の流行病 おいなりさん・猿まわし あめゆ売り 肴売り だいどう芸人・かたなのみ ほか

◉博多歳時記

明治時代の正月の街頭風景 春のあそび 消防出初式 十日えびす様まつり 博多おきあげ 明治女性の髪結い 博多のじゃおどり 一番太鼓 櫛田神社 八朔のさげもん 博多のばんこ将棋 かつろう写真 ささぐりまいり 冬の夜のごりょんさんと夜廻り ほか

◉解説『明治博多往来図会』の楽しみ方(日野文雄)

1882(明治15)年中島町(現福岡市博多区中洲中島町)に生まれる。

1904(明治37)年日露戦争に出征。戦功により勲八等瑞宝章受領。

1918(大正7)年祝部サタと入夫婚姻。社家町(現同区冷泉町)の祝部家へ入る。

1919(大正8)年新興大和絵運動の提唱者松岡映丘に師事するため東京へ遊学。

1921(大正10)祝部卯平から祝部至善と改名。

1923(大正12)年博多へ帰郷。櫛田裁縫専攻学校の3代目校長となる。

1953(昭和28)年博多の風俗画を描き始める。

1962(昭和37)年財団法人西日本文化協会発行の「西日本文化」の表紙絵を描き始める(創刊号から100号まで)

1970(昭和45)年文功により、勲五等瑞宝章受領。

1974(昭和49)年4月2日発行の「西日本文化」100号に刀研師の絵と随筆を発表、最後の作品となる。

1974(昭和49)年逝去。享年92歳。没後大日本武徳会から弓道の功により大師範の位を授かる。