2025年2月、私たちは台湾の清泉を訪ねた。

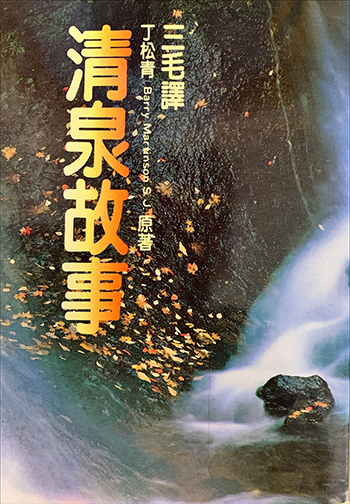

今回の清泉行きの計画が本格的に動き出したのが2024年4月。そこから約10カ月、メンバーは月一回リモートで『清泉故事』(丁松青著、三毛訳)を読んで予習をし、一応の準備をして旅に臨んだ。これはその予習の覚え書きである。

清泉は台湾北部の新竹から車で一時間ほど山に入ったところにある原住民の部落だ。居住しているのは主にタイヤル族である。三毛はいたくこの地を気に入り、のちに「夢屋」(夢の家)と呼ばれるようになる小さな家を借りることになる。彼女が清泉を訪れるようになるのには、ある人物の存在があり、そこから『清泉故事』が生まれるのだが、その故事(ものがたり)は、実は台湾の東海岸の南端・台東の沖合にある「蘭嶼」という島から始まった。

三毛がまだ三毛ではなく陳平でしかなかった(つまり、彼女がまだサハラ砂漠に足を踏み入れておらず、『撒哈拉的故事』(サハラの物語)も書かれていなかった)ころ、スペイン、ドイツ、アメリカの遊学を終えて台北に戻り、母校の文化学院でドイツ語を教えていた彼女は、1972年の夏休みに友人と二人で台湾の東海岸を旅行し、旅の最後に蘭嶼を訪れた。

蘭嶼に住んでいるのは主に原住民のヤミ族(現在は「タオ族」とも)だが、彼女が島で最初に言葉を交わしたのは原住民ではなく、一人の外国人だった。

それほど高くない背、きっちり刈り込んだ髪、きれいな歯並び、やさしく親しげなまなざしの、好男子の部類に入れてもいい人で、着古しだが小ざっぱりした服を身に着け、サンダルをはき、はにかみがちで、清浄で、首には太い鎖につけた十字架を提げていた。

(三毛「有這麼一個人――記丁松青神父」)

その人物は、島の坂道のてっぺんに建っている教会の内部に描かれた壁画を見たくてこっそり入りこんだ三毛が、人の気配を感じて振り向いたとき静かにそこに立っていた。この人こそ、この島に滞在して一年になるイエズス会の修道士で、のちに三毛と深い縁で結ばれることになるバリー・マーティンソン(Barry Martinson)というアメリカ人であった。

「丁松青」という中国名を持つ彼は、1945年アメリカ・サンディエゴ生まれ、幼いころからキリスト教に興味を持ち、高校を卒業すると、兄(ジェリー・マーティンソンJerry Martinson、中国名:丁松筠、1942-2017)の後を追って修道会に入る。大学卒業後、台湾に派遣され、蘭嶼の教会で小学生に美術と音楽を教えていた。

三毛と友人は蘭嶼で一週間あまりすごし、丁神父(三毛たちはそのころから彼を「丁修士」ではなく「丁神父」と呼んでいた)はもとより、島の人々や犯罪に手を染め島に送られて「管理訓練」を受けている少年たちと親しくなる。丁神父は三毛に、島で子どもたちのために働く気はないかとたずねた。「あなたには彼らを愛する力がある、それが何より貴い」。このとき彼はまもなくこの島を離れ、神父になるため台北にある輔仁大学の神学部で学ぶことになっていた。彼の言葉に三毛の心は揺れる。そのときの彼女は、島の子どもたちというより、罪を犯した少年のほうが気になっていた。だがそれは短時間で下すには大きすぎる決断だった。三毛は丁神父と連絡先を交換して島を去った。

輔仁大学に入学した丁神父は、彼女にもらった住所をたよりに台北の彼女の家を訪問しようとしたことがある。だが、住所を書いた紙をなくしてしまい果たせなかった。宿舎に戻り電話番号を捜しだして詫びの電話を入れたものの、三毛は友人と外出していた。二人の連絡はここで途切れる。

この時期、三毛は婚約者を心臓の病気で失い自殺未遂を起こす。傷心の彼女は1973年8月に台北を離れ再びスペインに赴き、ホセと再会した。そして翌1974年三毛とホセはサハラ砂漠で暮らし始める。

それからのことは、『サハラの歳月』や『三つの名を持つ少女』に訳出したいくつかの文章から知ることができる。三毛は、『撒哈拉的故事』が大ヒットし台湾で知らぬ人はいない作家となる一方、1975年10月には動乱のサハラ砂漠から脱出し、カナリア諸島でホセと質素で精神的束縛のない生活を送っていた。

そして蘭嶼で語り合った「陳平」が、ベストセラー作家「三毛」となったことを丁神父はおそらくまだ知らない。

1979年秋、不慮の事故でホセを失った三毛は台北へいったん戻ってくる。その時の彼女は「生きる意志を失い、信仰する力も失っていた」(三毛前掲文)。三毛はそのころ知り合った耕莘文教院(台湾大学などで教鞭を執るイエズス会神父たちが1963年に設立した総合文化センター。三毛はここで講演を行った)の陸達誠神父から、丁松青が光啓社の丁松筠(光啓社は1958年にできた台湾のカトリックの宣伝メディア。主にテレビ・ラジオ番組を制作し、丁松筠はその人気出演者だった)の弟であると教えられ、彼の消息を知った。「丁神父」はサンディエゴで本物の神父に昇格したあと、1976年から清泉天主堂で教区神父を務めていた。

丁松青は当時のことをこう書いている。

彼女は彼女が書いた『撒哈拉的故事』を私に送ってくれ、私も読んだ。それまで私が最後まで読み通した中国語の本は『錯誤的第一歩』(当時台湾で大きな論議を巻き起こした少年犯罪ものの映画の原作)だけだったが、三毛の本を読了したことで、二冊になった。

私も私が書いた『蘭嶼之歌』の英文初稿を彼女に送った。ほどなくして三毛と皇冠出版社の人が清泉天主堂まで会いに来てくれ、その結果、『蘭嶼之歌』(中国語版)が出版されたのである。

私が一番見事だと思うのは、あのとき彼女の住所を失くしたというのに、三毛は私が夕食をすっぽかしたことを許してくれたばかりか、私にこんなにも親切にしてくれたという点である。

(丁松青「失落的地址」)

こうして、丁神父を介して三毛と清泉のつながりは生まれた。

話がそれるが、三毛の一生を追いかけていてしばしばでくわすのが、いったい何年何月のできごとなのか特定しにくいという問題である。そもそも三毛は年齢や年月に頓着しないタイプのようで、何年のことだったか、何歳のときのことなのか、わりと自由に書き散らしていて、読者がそれに振り回されている感がある。ホセと結婚した時期も長らく特定されていなかった。それを我らが妹尾さんが、事実を突き合わせ、1974年7月のことだと確定したのだ。

同様に、一部の資料は、三毛が初めて清泉を訪れて丁神父と再会したのは1982年のことであるとしている。だが、それだとつじつまが合わない。三毛本人が「あと数日したら中南米に行く」(三毛「清泉之旅」)と書いており、彼女が中南米の旅に出たのは1981年11月のことなのだから。

ちなみに、三毛が中国語に訳した『蘭嶼之歌』は1982年5月に出版され、丁神父は、次の作品――彼の台湾での第二の故郷である清泉での日々とそこに暮らす人々を記録した『清泉故事』の英語版原稿を三毛に送った。こちらも三毛によって翻訳され、1984年3月に出版された。そして二人の最後の合作となった『刹那時光』は1986年1月に出版されている。丁神父のこれらの著作について、三毛は「あなたの最初の本は詩、二冊目の本は人。そしてこの本(三冊目の『刹那時光』を指す)はあなた自身の心だわ」と言った。

この三作品の中国語版は、作者の篤実で豊饒な内面世界を繊細な感覚で理解しえた翻訳者あってこその、いわば祝福された翻訳書ではないかと思う。

実は三毛が清泉を訪れた回数はあまり多くない。そのうちの一回が1984年の旧正月のあとで、三毛はスイスから来た友人夫妻を伴って、清泉を訪れた。清泉の若者たちは三毛が来るというので大喜びでパーティを開催した。翌日、部落を散歩していた三毛は、川を隔てて教会と相対する場所にある古びた赤煉瓦造りの小屋をみつけ、そこから動けなくなってしまう。彼女はこの小屋に魅入られてしまったのだ。

丁神父が調べたところ、その小屋の所有者は竹東に出稼ぎに行って戻ってこないとのことだったが、その人は三年の契約で小屋を貸すことに同意する。神父は、三毛の希望を叶えるため、教会が借りて小屋を整備し、清泉を訪れる修道士、修道女たちも泊まれる場所にしようと考えた。だが、三毛はその計画を受け入れなかった。彼女はその小屋を「星の王子さま」のためだけに整えたかった。

星の王子さまが昨夜わたしに言ったの。もう一度パイロットに会いにいくとき、この小屋に住みたいって。そのときは彼のバラを連れていくかもしれない。それは彼が一生にたった一輪だけ持っていたバラ。小屋はときどき扉を開け放っておくの。だってキツネが午後四時きっかりに訪ねてくるかもしれないでしょ。どうかこの小屋は星の王子さまのために使わせて。……王子さまは泣かんばかりに私に言ったのよ。彼はもうサハラへは戻れない、でも彼には一つの場所が必要で、そこは彼の星が頭上に輝いている場所なの。そこでなら彼はホームシックにならずにゆっくり休むことができる。

(三毛「1984年2月18日付丁松青宛書簡」)

彼女はさらに、丁神父からの電話で、修復工事の際、小屋にいた毒蛇を退治したと聞かされ、「そのヘビは、その退治されたヘビは、私のためにとっておいてほしかった」と思う。『星の王子さま』のなかで、黄いろいヘビが王子さまに向かって「あんたを遠くに運んでいくことにかけちゃ、船なんか、おれにかなやしないよ」(内藤濯訳)と言ったのを思い出したからだ。

三毛の願いを知った丁神父は、教会の施設とすることはやめ、清泉の人たちともに三毛のためにその赤煉瓦小屋に水や電気を引き、人が住める状態へと修復した。

だが、三毛がその小屋に住むことはなかった。小屋の修復が進むなか、三毛はがんの手術と療養のためロスアンゼルスへ行き、その後しばらく不調の日々を送る。彼女は、丁神父の助言を容れて、自分が住めない代わり、若い人たちにその小屋を開放した。1000人にものぼる学生たちがそこに泊まり、現地の若いタイヤル族と交流を持ったという。

彼女が清泉に行き「夢屋」を自分の眼で見たのは1985年8月のことで、それが彼女の最後の清泉行となった。

賃貸契約期間が終了したあと、小屋は長らく放置されたままになっていたが、2005年に始まった大陸からの観光客受け入れを契機として、新竹県政府が近くにある張学良故居とともに三毛夢屋を観光スポットの一つとして整備した。2011年には徐秀容さんという人が「夢屋」を借り受け、小屋の前にテラスを設けてそこでコーヒーなどを提供し、現在に至っている。徐さん夫婦は、「夢屋」のすぐ隣に民宿も開業し、さらにある人から三毛の遺品を預かり、それを展示する展示館を近所にオープンする予定だという。

丁松青神父が1976年に教区神父として清泉天主堂に来て今年で50年になる。美術や音楽など芸術を愛好する彼は、その特長を生かして、天主堂を囲む塀や聖堂の内壁に25年がかりで宗教画と原住民の風俗画を描き、15年かけて教会のバスケットコートの壁にモザイク画を作り、さらに聖堂の四方の窓にステンドグラスをあしらって、1963年の台風で流され再建された天主堂をさらに美しくよみがえらせた。

彼はまた赴任当初から一貫して環境的に恵まれない原住民の子弟のための居場所づくりを行ってきた。子どもたちに絵を教え、山地舞の舞踏団を結成し、清泉部落の民家の壁をペンキで美しく塗るなど、その活動はさまざまな分野に及んでいる。2024年5月には、新竹県関西鎮にステンドグラス工房「丁神父彩色玻璃故事館」もオープンした。

芸術と信仰を矛盾なく自らのものとし、異郷の地でそれを育んできた丁松青神父は、80歳の今もなお清泉の人々のためにミサをあげ続けている。